PLS: Wohlergehen von Schweinen in landwirtschaftlichen Betrieben

Veröffentlicht:

Haftungsausschluss

- Die vorliegende Zusammenfassung in einfacher Sprache ist eine leicht verständlich abgefasste Mitteilung über das Gutachten der EFSA zum Wohlergehen von Schweinen in landwirtschaftlichen Betrieben.

- Mit dieser Zusammenfassung sollen die Transparenz verbessert und interessierte Kreise in vereinfachter Sprache über themenspezifische Arbeiten der EFSA informiert werden.

- Für eine tiefergehende Bewertung und Analyse lesen Sie bitte die vollständige Erklärung der EFSA, die hier verfügbar ist.

Schweine in landwirtschaftlichen Betrieben – ein Überblick

- Die Sicherheit der Lebensmittelkette steht aufgrund der engen Beziehungen zwischen Tierwohl, Tiergesundheit und lebensmittelbedingten Krankheiten in einem direkten Zusammenhang zu dem Wohlergehen von Tieren, insbesondere von Tieren, die für die Erzeugung von Lebensmitteln gehalten werden.

- Stressfaktoren und unzureichende Haltungsbedingungen können bei den Tieren die Anfälligkeit für übertragbare Krankheiten erhöhen.

- Die Anwendung von bewährten Verfahren im Bereich Tierwohl verringert nicht nur unnötiges Leid, sondern trägt auch zur besseren Tiergesundheit bei.

- Im Rahmen ihrer Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ führt die Europäische Kommission eine umfassende Bewertung der Rechtsvorschriften zum Tierwohl durch, einschließlich der Richtlinie 120/2008/EG des Rates für den Schutz von Schweinen.

- Diese Richtlinie für den Schutz von Schweinen beruht auf einem wissenschaftlichen Gutachten des Wissenschaftlichen Veterinärausschusses (SVC) aus dem Jahr 1997.

- Die EFSA und das Gremium für Tiergesundheit und Tierschutz (AHAW) der EFSA haben bereits in den Jahren 2004, 2005, 2007, 2012 und 2014 mehrere Gutachten zum Thema Tierschutz bei Schweinen veröffentlicht.

Worum hat die EFSA das AHAW-Gremium ersucht?

- Die Europäische Kommission ersuchte die EFSA, eine wissenschaftliche Faktenbasis für das Wohlergehen von Zuchtschweinen bereitzustellen.

- Das Mandat sieht zunächst vor, dass die EFSA fünf allgemeine Aufträge bewertet: die derzeitigen Systeme und Praktiken für die Haltung von Schweinen, die relevanten Auswirkungen auf das Wohlergehen der Tiere und die damit verbundenen tierbezogenen Indikatoren (Animal-Based Measures, ABM), die Gefahren, die zu Auswirkungen auf das Wohlergehen der Tiere führen, sowie das Aussprechen von Empfehlungen zur Vermeidung und Behebung der Gefahren oder zur Minimierung der Auswirkungen auf das Wohlergehen der Tiere.

- Im Anschluss daran muss die EFSA gemäß dem Mandat auch fünf spezifische Aufträge bewerten. Für diese Szenarien hat die Kommission im Hinblick auf die Gewährleistung des Wohlergehens der Tiere festgestellt, dass es praktische Schwierigkeiten gibt bzw. unzureichende Informationen vorliegen.

- Im Hinblick auf die spezifischen Aufträge wird die EFSA ersucht, detaillierte ABM sowie Präventiv- und Korrekturmaßnahmen vorzuschlagen, die nach Möglichkeit entweder qualitative Kriterien (ja/nein-Frage) oder quantitative Kriterien (Minimum/Maximum) (d. h. Anforderungen zur Vermeidung und/oder Minimierung der Auswirkungen auf das Wohlergehen) enthalten.

- Die Bewertung sollte alle Kategorien von Schweinen abdecken: Jungsauen und trockengestellte Muttertiere, säugende und laktierende Sauen, Saugferkel, Absetzferkel, Mastschweine und Eber.

Wie ist die EFSA bei ihrer Arbeit vorgegangen?

- Das Gremium folgte den methodischen Leitlinien der EFSA für die Ausarbeitung von Tierschutzmandaten im Rahmen der Strategie „Vom Hof auf den Tisch“.

- Es wurden einschlägige, von Fachleuten überprüfte und graue (nicht von Fachleuten überprüfte) Literatur, Informationen aus früheren wissenschaftlichen Veröffentlichungen der EFSA sowie Informationen aus dem AHAW-Netzwerk der EFSA und aus der öffentlichen Konsultation relevanter Interessenvertreter ausgewertet.

- Die abgerufenen Informationen wurden für eine erzählende Beschreibung verwendet und einer qualitativen oder (wenn möglich) quantitativen Bewertung unterzogen, um die allgemeinen und spezifischen Aufträge zu berücksichtigen.

- Es wurden Daten über den Zusammenhang zwischen ABM und den Expositionsvariablen der spezifischen Aufträge extrahiert und analysiert.

Was sind die wichtigsten Ergebnisse?

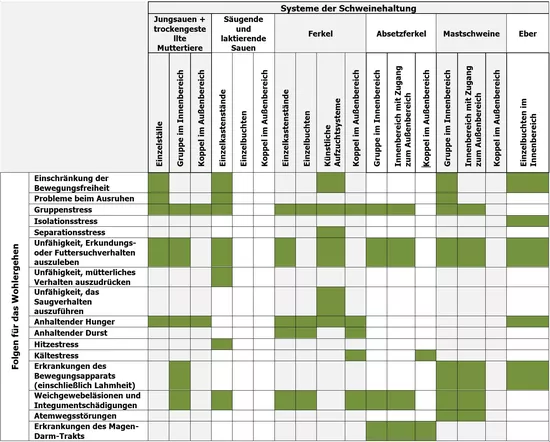

- Die ermittelten Auswirkungen auf das Wohlergehen der Tiere nach auf Schweine bezogenen Kategorien und Haltungssystemen sind in Tabelle 1 zusammengefasst.

Zu den weiteren Ergebnissen gehören (eine vollständige Darstellung der Ergebnisse finden Sie im vollständigen Bericht):

- Die mit der Gruppenhaltung von Jungsauen und Sauen verbundenen Folgen für das Wohlergehen der Tiere können in jeder Phase durch die Einhaltung der Grundsätze des guten Mischens gemildert werden, einschließlich der Verwendung von Mischbuchten, einer guten Gestaltung/Anordnung der Buchten sowie einer guten Fütterung und eines guten allgemeinen Managements.

- Laktierende Sauen erhalten mehr Verhaltensfreiheit, indem sie statt in Abferkelkästen in Abferkelbuchten untergebracht werden, und zwar ohne dass sich dadurch die Ferkelsterblichkeit vor dem Absetzen erhöht.

- Wenn ein landwirtschaftlicher Betrieb von der Verwendung von Abferkelkästen zur Verwendung von Abferkelbuchten übergeht, empfiehlt sich die Verwendung eines vorübergehenden Abferkelkasten-Systems nur dann, wenn das vorübergehende Abferkelkasten-System dieselbe Größe hat wie die zukünftige Freilaufbucht.

- Zuchtziele, die in Wurfgrößen resultieren, welche die Anzahl der funktionellen Zitzen der Sau übersteigen, sind einem angemessenen Wohlergehen von Sauen bzw. Ferkeln nicht zuträglich.

- Materialien wie langstieliges oder langgeschnittenes Stroh, Heu und Heulage sind für den Nestbau bei Sauen vor dem Abferkeln am besten geeignet. Diese Materialien müssen in ausreichender Menge zur Verfügung gestellt werden, damit alle Verhaltenselemente des Nestbaus auf funktionaler Ebene durchgeführt werden können.

- Die Bereitstellung von Beschäftigungsmaterial für Ferkel während der Laktationsphase verringert das Risiko für Schwanzbeißen bei Absetzferkeln und Aufzuchtferkeln.

- Das Risiko für Schwanzbeißen steigt mit geringerem Platzangebot, zunehmendem Anteil an Spaltenböden, hoher Luftgeschwindigkeit und schlechter Luftqualität (z. B. bei hohem Ammoniakgehalt) sowie bei mangelnder Beschäftigung, schlechtem Gesundheitszustand und Mängeln im Hinblick auf die Futterzusammensetzung.

- Wenngleich sich das Risiko für Schwanzläsionen durch das Schwanzkupieren reduzieren lässt, ist diese Praktik nicht notwendig, wenn die Haltungspraktiken und das Management angemessen sind.

- Die chirurgische Kastration ohne Narkose ist in jedem Alter schmerzhaft und hat kurz- und mittelfristig negative Folgen für das Wohlergehen der Tiere. Zu den Alternativen zur traditionellen chirurgischen Kastration gehören die Vermeidung der Kastration, indem die männlichen Tiere unversehrt belassen werden und angemessene Managementstrategien umgesetzt werden, die Anwendung einer Immunokastration oder die chirurgische Kastration mit Betäubung und Schmerzmitteln, um durch den Eingriff bedingte Schmerzen zu lindern.

- Die Zahnresektion ist ein stressreiches Verfahren, das bei unsachgemäßer Durchführung kurz- und langfristige Schmerzen verursacht. Das Abkneifen von Zähnen ist grundsätzlich ein zu Verletzungen führender Eingriff.

- Schwanzläsionen, Schlachtkörperverwerfungen und Lungenläsionen sind die nützlichsten und vielversprechendsten ABM, die in Schlachthöfen erfasst werden können, um das Tierschutzniveau für Mastschweine in landwirtschaftlichen Betrieben zu überwachen.

- Körperzustand, Schlachtkörperverwerfungen, Schultergeschwüre und Vulvaläsionen sind die nützlichsten und vielversprechendsten ABM, die in Schlachthöfen erfasst werden können, um das Tierschutzniveau für ausgemerzte Sauen in landwirtschaftlichen Betrieben zu überwachen.

Tabelle 1: Zusammenfassung der festgestellten Auswirkungen auf das Wohlergehen der Tiere und der Haltungssysteme nach Schweineart und Haltungssystem.

Welche Einschränkungen gibt es hinsichtlich der derzeit verfügbaren Daten?

- Die Zahl der relevanten Folgen für das Wohlergehen, ABM und/oder Gefahren wurde möglicherweise unterschätzt, da Teile der grauen und von Fachleuten geprüften Literatur fehlten, mögliche Synonyme von Schlüsselbegriffen übersehen wurden und die Suche auf englischsprachige Veröffentlichungen beschränkt war.

- Die Literaturrecherche war nicht auf in der EU durchgeführte Studien beschränkt, was dazu führen kann, dass Tiere herangezogen und Bedingungen analysiert wurden, die in der EU derzeit keine Verwendung finden.

- Es wurden keine Recherchen über alle einschlägigen Datenbanken hinweg durchgeführt.

- Es wurde eine begrenzte Zahl (7–9) von Sachverständigen auf der Grundlage ihrer Kenntnisse in Bezug auf Tierschutz und -wohl in den verschiedenen Kategorien von Schweinen und die damit verbundenen Haltungssysteme ausgewählt.

- Die für die Literaturrecherche und -analyse zur Verfügung stehende Zeit war begrenzt und es fehlten ausreichende Daten, um quantitative Schlussfolgerungen zu ziehen.

- Der Ansatz, der zur Bewertung der Expositionsvariablen der spezifischen Aufträge verwendet wurde (EKE, semiquantitativ, qualitativ (j/n) oder erzählend), könnte zu einer unterschiedlichen Darstellung der Ergebnisse geführt haben, was das Verständnis der Ergebnisse verbessert oder beeinträchtigt.

Wichtigste Implikationen und Empfehlungen

- Das AHAW-Gremium hat insgesamt 71 Empfehlungen für das Wohlergehen von Schweinen in landwirtschaftlichen Betrieben ermittelt.

- Alle in diesen Empfehlungen aufgeführten Anforderungen (siehe Abschnitt 12 des wissenschaftlichen Gutachtens) können sich auf die Gesundheitsbehörden auswirken, wenn diese amtlichen Kontrollen in Schweinehaltungsbetrieben und Schlachthöfen durchführen, z. B. in Bezug auf verfügbaren Platz, Verstümmelungspraxis und Haltungssysteme.

- Die indikativen Empfehlungen lauten unter anderem wie folgt (eine erschöpfende Liste ist dem vollständigen Bericht zu entnehmen):

- Das Personal sollte angemessen geschult werden, um mögliche Auswirkungen auf das Wohlergehen zu erkennen, zu minimieren und diesen entgegenzuwirken.

- Es sollten Maßnahmen zur Verhütung oder Behebung der Gefahren, die zu den ermittelten hochrelevanten Folgen für das Wohlergehen führen, und Maßnahmen zur Minimierung dieser hochrelevanten Folgen für das Wohlergehen eingeführt werden.

- Um die Folgen der Stallhaltung für das Wohlergehen der Tiere und die möglichen Folgen von Stress während der frühen Trächtigkeit für die Fortpflanzungsleistung zu vermeiden, wird empfohlen, die Sauen zum Zeitpunkt des Absetzens in Gruppen zu halten.

- Aus Gründen des Tierwohls sollten Sauen während des Abferkelns und Säugens nicht in Abferkelkästen, sondern in Abferkelbuchten untergebracht werden.

- Vorübergehende Kastenstand-Systeme sollten von Betrieben, die von Kastenständen auf vollständig freilaufendes Abferkeln umstellen wollen, nicht als Zwischenschritt verwendet werden, wenn die Gesamtbodenfläche, die die Kastenstände einnehmen, nicht ausreicht, um ein gut funktionierendes Buchtensystem zu ermöglichen.

- Sauen und Ferkel sollten in der Zeit vom Abferkeln bis zum Absetzen mit Beschäftigungsmaterial versorgt werden, das ihnen die Möglichkeit gibt, ihr Erkundungsverhalten auszuleben.

- Damit die Zucht im Hinblick auf die Langlebigkeit der Sauen nachhaltig ist, sollte die Selektion auf Wurfgröße auf eine durchschnittliche Anzahl von 12–14 lebend geborenen Ferkeln beschränkt werden.

- Eine chirurgische Kastration ohne Betäubung und Schmerzmittel sollte aufgrund der schwerwiegenden Folgen für das Wohlergehen der Ferkel nicht durchgeführt werden. Die Immunokastration sollte als bevorzugte Alternative zur chirurgischen Kastration angenommen werden. Die Tiere unversehrt zu belassen, sollte als die nächstbeste Alternative angesehen werden.

- Es sollte kein Schwanzkupieren erfolgen und Schwanzbeißen sollte vorgebeugt werden.

- Aus Gründen des Tierwohls sollte das geltende gesetzliche Mindest-Absetzalter von 28 Tagen beibehalten werden und die Ausnahme, die ein früheres Absetzen unter bestimmten Umständen erlaubt, sollte überdacht werden. Weitere Forschungsarbeiten sollten durchgeführt werden, um Strategien zur Aufrechterhaltung der Hygiene in teilweise mit Spaltenböden ausgestatteten Buchten zu validieren.

- Es sollte eine Überwachung von Schwanzläsionen, Schlachtkörperverwerfungen und Lungenläsionen bei Mastschweinen zum Zeitpunkt der Schlachtung durchgeführt werden, um Bestände mit unterschiedlichen Auswirkungen auf das Wohlergehen zu ermitteln und so die Erstellung von Leitlinien für die Durchführung von Präventiv- und Abhilfemaßnahmen zu ermöglichen.

- Körperzustand, Schlachtkörperverwerfung, Schultergeschwüre und Vulvaläsionen sollten bei ausgemerzten Sauen bei der Schlachtung überwacht werden.

- Um ein länderübergreifendes Benchmarking, Rückverfolgbarkeitsdatenbanken und Risikobewertungen zu ermöglichen, sollten harmonisierte Bewertungsmethoden und Punktesysteme für die ermittelten ABM entwickelt werden.

- Systeme für die automatische und kontinuierliche Bewertung von ABM und die Datenerfassung sollten mit einer standardisierten manuellen Methode im Einklang stehen.